– so bunt wie das Leben

Religion und Religionen begegnen uns überall – im Alltag, in der Kultur und in der Gesellschaft. Daher ist es wichtig, dass Religion(en) auch einen Platz in unserer Schule haben.

Was wir erreichen wollen

Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler dabei begleiten und unterstützen, ihre eigenen Lebensfragen zu stellen und erste Antworten zu finden. Hierfür nutzen wir die Vielfalt religiöser Überlieferungen – Geschichten, Rituale, Symbole, Kunst und Musik -, um die Welt, andere und uns selbst besser zu verstehen. Dabei bieten wir Raum für zentrale Lebensfragen, wie zum Beispiel: Wer bin ich? Wozu lebe ich? Gibt es Gott?

Im Religionsunterricht möchten wir Toleranz, Dialog – und Kritikfähigkeit fördern und dazu beitragen, eine reflektierte und weltoffene Haltung zu entwickeln. Unsere christliche Perspektive bildet die Basis, doch unser Unterricht steht allen offen – unabhängig von Konfession oder Glauben.

Gemeinsam machen wir den Unterricht spannend und lebendig – durch Meinungsvielfalt, Austausch und Offenheit!

Hier findet ihr Tipps, Informationen, Quizmöglichkeiten und Filme zu den Religionen der Welt: https://www.religionen-entdecken.de/startseite

Das erwartet Schülerinnen und Schüler

Das Fach Religion soll in den Klassen 5, 6, 8 und 9 sowie in der Oberstufe fast durchgehend zweistündig unterrichtet werden. Natürlich kann Religion auch als mündliches Prüfungsfach im Abitur gewählt werden.

Lehrkräfte und Ansprechpartner:

- Frau Baar (Fachvorsitzende ev. Religion, Latein, Russisch, DSp)

- Frau Boockhoff (ev. Religion, Englisch)

- Herr Köthe (ev. Religion, Deutsch)

- Herr Müller (ev. Religion, Geschichte, Mathematik)

- Frau Neeland (ev. Religion, Latein)

- Herr Sontag (ev. Religion, Geschichte, Geographie, WiPo)

Mögliche Themenbereiche:

- Unterstufe: Judentum, Zeit und Umwelt Jesu, Kinderrechte, Gerechtigkeit, Aufbau und Entstehung der Bibel, religiöse Symbole und Gleichnisse

- Mittelstufe: Propheten, Islam, Schöpfungsmythen, ethische Fragestellungen, Kirchengeschichte, Tod und Jenseitsvorstellungen, Buddhismus, Hinduismus

- Profiloberstufe: Religion und Religiosität in der pluralen Gesellschaft, Anthropologie, Christliche Ethik, Gottesglaube/Atheismus, Glaube und Naturwissenschaft, religiöser Fundamentalismus

Lernen am anderen Ort:

Wir versuchen unseren Schülerinnen und Schülern einen möglichst lebendigen Eindruck von Religion und Religionen zu vermitteln. Deshalb beziehen wir auch außerschulische Lernorte mit in den Unterricht ein, wie z.B. Besuche von Kirchen, Synagogen, Moscheen, des buddhistischen Zentrums sowie eines Hospizes.

Vorhaben, Projekte und Ausflüge

Eine lange Tradition hat an unserer Schule der jährliche ökumenische Einschulungsgottesdienst. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Pastoren gestaltet die Fachschaft Religion diesen Gottesdienst, um den neuen Schülerinnen und Schülern Mut, Selbstvertrauen und Hoffnung für ihren neuen Lebensabschnitt mitzugeben.

Besuch der Ulu Camii-Moschee in Kiel-Gaarden (Juli 2025)

Rent-a-Scientist bringt Wissenschaft in die Klassenzimmer der Kielregion (Juni 2025)

Eine besondere Religionsstunde erlebte einige Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs im Juni: Dr. Saskia Eisenhardt von der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel war im Rahmen des Programms Rent-a-Scientist zu Gast. In ihrem Workshop „Deus in machina? – Religiöse Chatbots im Klassenzimmer“ erhielten die Schülerinnen und Schüler spannende Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz.

Passend zum Halbjahresthema „Islam in der heutigen Gesellschaft“ durften die Jugendlichen verschiedene Chatbots selbst ausprobieren – darunter auch einen speziell auf den Islam ausgerichteten KI-Assistenten. Schnell kam eine lebhafte Diskussion in Gang: Welche Fragen können solche Programme beantworten, wo stoßen sie an ihre Grenzen, und wie lassen sie sich verantwortungsvoll im Unterricht einsetzen?

Die Schülerinnen und Schüler waren mit großem Interesse dabei und konnten erleben, wie moderne Technologien neue Perspektiven für den Religionsunterricht eröffnen können.

(Alicia Boockhoff, Fachschaft Religion)

Einblick in die Arbeit des „Hospizes im Wohld“: Ein Vortrag am Gymnasium Kronshagen (Juni 2024)

Am vergangenen Dienstag (04.06.) kamen – im Rahmen des Religions- und Philosophieunterrichts – Dr. med. Dr. phil. Friederike Boissevain und Prof. Dr. med. Harald Schöcklmann vom „Hospiz im Wohld“ in Gettorf zu uns ans Gymnasium Kronshagen. Sie sind Mitbegründer der Einrichtung für Palliativpflege, die 2012 gegründet wurde, zunächst ambulant, seit 2020 auch stationär. Beide haben fachärztliche Erfahrung in der Inneren Medizin und leiten den Verein mit über 120 ehrenamtlichen Helfern, darunter auch sehr junge. Zudem arbeiten 35 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am „Hospiz im Wohld“. Mit ihrer Arbeit ermöglichen sie vielen Menschen ein Lebensende, das mit möglichst wenig Leiden, guter Betreuung, viel Ablenkung und Beistand einhergeht. Die Patienten sind oft aufgrund von altersbedingten Krankheiten im Hospiz, manchmal benötigen jedoch auch Babys, Kinder und Jugendliche palliative Hilfe. Viele Patienten werden mit Morphin behandelt, was ihnen einen Großteil der Schmerzen nimmt, sie aber dennoch – zumindest phasenweise – bei klarem Verstand bleiben lässt.

Der Alltag im Hospiz scheint nicht nur vom Tod bestimmt zu sein. Viele Gespräche, Spiele und Zeremonien schaffen eine Umgebung, in der Sterbende ihre letzten Wochen und Monate leichter verbringen können. Oft möchten sich die Patienten geregelt von ihren Angehörigen verabschieden, sich letzte Wünsche erfüllen oder ihr gelebtes Leben noch einmal Revue passieren lassen. In Gesprächen wird teilweise um verpasste Chancen getrauert oder über vermeintlich falsche Lebenswege nachgedacht. Vereinzelt gibt es Menschen, die sich in ihrem letzten Lebensabschnitt spirituellen Fragen widmen und deshalb an Pastoren herantreten. An dieser Stelle appellierte Frau Boissevain an uns Schüler, unsere unerfüllten Lebensträume und -ziele nicht aus den Augen zu verlieren und sie zu verwirklichen, bevor es nicht mehr möglich ist.

Der Prozess des Sterbens sei wie ein Mensch in einem Boot, das sich immer weiter vom Land entfernt, wobei sich der Mensch zunehmend auf das eigene Bett reduziert, bei sich selbst bleibt und seine Wünsche hinter sich lässt. Die Palliativmediziner sind entweder im Hospiz aktiv oder betreuen Patienten in häuslicher Pflege. Die vielen ehrenamtlichen Sterbebegleiter, aber auch Pflegekräfte begleiten nicht nur die Gäste im Hospiz, sondern auch schwerkranke Menschen zu Hause, da oft keine Angehörigen mit ausreichend Zeit oder Kraft zur Versorgung der Personen gefunden werden.

Von den 800.000 sterbenden Menschen in Deutschland pro Jahr sterben die meisten in Krankenhäusern. Dies liegt daran, dass bei einer medizinischen Therapie stets die Heilung des Patienten und lebensverlängernde Maßnahmen im Vordergrund stehen. Erst als letzten Schritt dient die schmerzlindernde Palliativpflege, um Leiden, Ängste und Depressionen zu verhindern. Der Schmerz über Entscheidungen oder Abschied, der oft am meisten wiegt, kann den Patienten jedoch nicht genommen werden, erklärte Herr Schöcklmann bedauernd. Weitere Aufgabenfelder sind ethische Beratungen beim Einstellen lebensverlängernder Maßnahmen, da solche Fälle häufiger werden.

Das Leben im Hospiz wird durch den Einsatz von Hunden belebt, die sich von den Patienten streicheln lassen und auch Kinder mit ihrem gleichmäßigen Atem beruhigen können. Da die Helfer im Hospiz auch viel Kontakt zu den Hinterbliebenen der Verstorbenen haben, arbeiten sie eng mit Trauerbegleitern zusammen, die Einzel- sowie Gruppengespräche führen oder zum „Trauercafé“ einladen. Da die ständige Konfrontation mit dem Tod sich mental belastend auf die Pflegekräfte auswirken kann, stehen ihnen Außenstehende für Gespräche und Supervision zur Verfügung. Der Aufenthalt und die Pflege in einem Hospiz setzen bestimmte Bedingungen voraus und sind sehr kostenintensiv, was am hohen Aufwand der Betreuung liegt. Sind die Kriterien nach der Beurteilung eines Arztes gegeben, so zahlen die Krankenkassen 95 % der anfallenden Kosten, der Rest wird durch Spenden beglichen.

Auf die Frage, wie die Palliativmediziner mit dem Wunsch nach assistiertem Suizid umgehen würden, entgegnen sie, dass sie geplantem assistierten Suizid bzw. aktiver Sterbehilfe sehr abgeneigt gegenüberstehen und beteuerten, so etwas weder durchzuführen noch zu unterstützen. Gerade im hohen Alter könnten Entscheidungen sehr ambivalent sein und sich mehrfach in kurzer Zeit ändern. Oft erübrige sich er Wunsch nach Suizidbeihilfe bereits nach wenigen Tagen nach der Ankunft im Hospiz, wenn Gäste medizinisch, pflegerisch und seelsorgerisch gut versorgt werden. Auch müsse deutlich zwischen eigenem, klarem und unbeeinflusstem Willen und einem von Dritten beeinflussten, aus Ängsten hervorgegangenen und möglicherweise durch Depressionen veranlassten Willen unterschieden werden können. Sie sehen das Risiko, dass ältere Menschen als Ballast angesehen werden könnten, der Druck von Familien auf ältere oder kranke Angehörige steigen könnte und sich somit ein Kontrollverlust einschleichen würde. Es könnte sogar zu einer Unterscheidung zwischen lebenswertem und unwertem Leben kommen, was Erinnerungen an die deutsche NS- Geschichte wachrufe.

Die Schülerinnen und Schüler wurden von den Referenten aktiv einbezogen, zum Beispiel wurden sie gefragt, was ihr letzter Wunsch sein könnte, worauf die Nähe zu den Liebsten, Ablenkung und so wenig physisches Leiden wie möglich die Antworten waren. Es gelang den Vortragenden, ihren Vortrag über ein eher bedrückendes Thema sehr locker und anschaulich zu gestalten. Wie sich im Nachhinein herausstellt, empfinden viele Schülerinnen und Schüler Hospize nun nicht mehr als abschreckend, da sie mitbekommen haben, wie wohlwollend und professionell die Mitarbeiter des Hospizes mit ihren Patienten umgehen. Ein Hospiz scheint also ein lebendigerer Ort zu sein, als zuvor angenommen. Da das alltägliche Thema des Sterbens nah mit der Palliativmedizin verbunden ist, sollte offen und unvoreingenommen darüber gesprochen werden können, damit es kein Tabuthema bleibt.

Wir danken Frau Boissevain und Herrn Schöcklmann für Ihren spannenden Vortrag!

(Finn Fuchs, 11. Jahrgang)

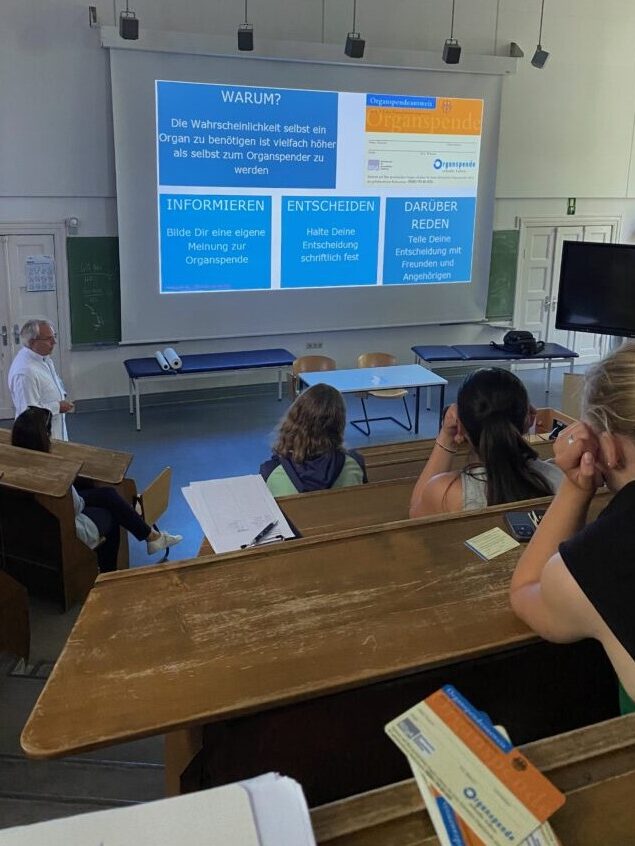

Hörsaal statt Klassenzimmer: Medizinethik in der Uniklinik (Juni 2023)

Im Juni machten sich die Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs auf den Weg von Kronshagen in den Hörsaal der Uniklinik Kiel.

Im Rahmen des Ethiksemesters lag ein unterrichtlicher Schwerpunkt des Religionsunterrichts auf der Auseinandersetzung mit medizinethischen Fragestellungen. Welche Rolle diese Fragestellungen in der medizinischen Praxis spielen, durften wir in zwei lebendigen Vorträgen erleben. Herr Prof. Braun hat über medizinethische Fragen im Bereich der Organspende gesprochen und auch einen dankbaren Patienten zu Wort kommen lassen, der eine neue Niere erhalten hat – der heimliche Star der Veranstaltung!

Frau Prof. Bozarro ermöglichte uns Einblicke in eine interessante neue Maßnahme an der Schnittstelle zwischen Reproduktion- und Transplantationsmedizin, die Uterustransplantation.

Die interessante Thematik und das Erleben eines klassischen Hörsaals hat unseren Unterricht in besonderer Weise bereichert.

Eine interessante Doku zum Thema findet man hier:

https://www.planet-schule.de/schwerpunkt/organspende/organspende-zwischen-leben-und-tod-film-100.html

(Renate Neeland, Fachschaft Religion)

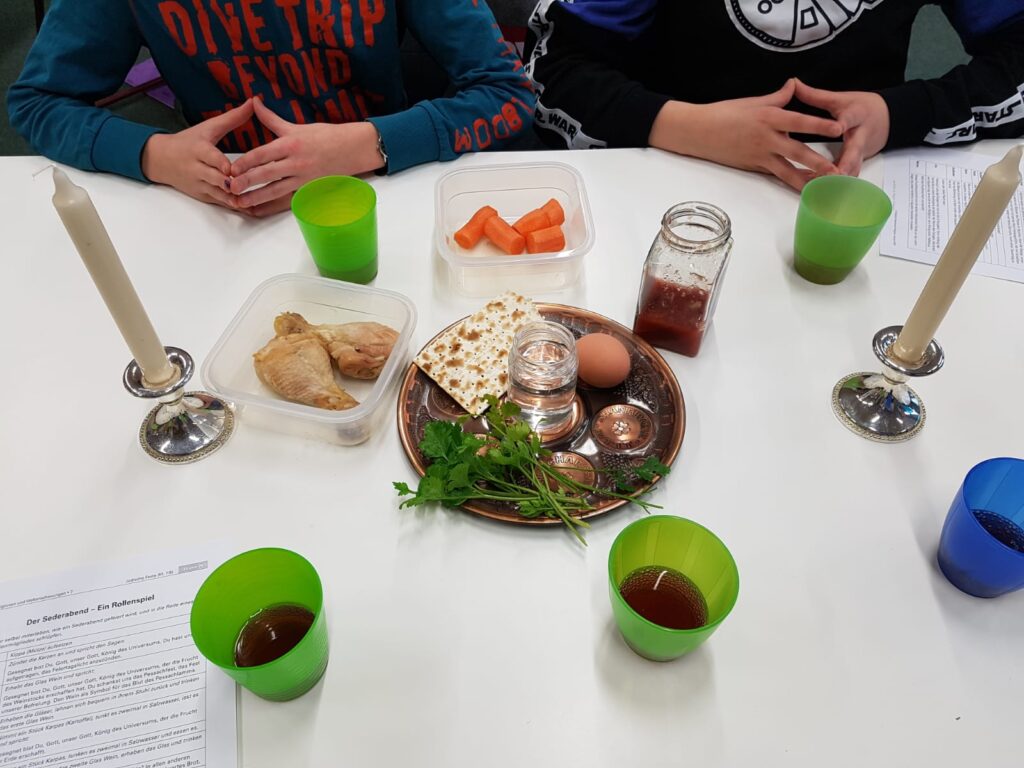

Besuch der jüdischen Gemeinde in Kiel (Sommer 2023)

Kurz vor den Sommerferien brach die 5a zusammen mit Frau Eulitz und Frau Neeland zu einem Besuch der jüdischen Gemeinde in Kiel auf, um das im Religionsunterricht behandelte Thema „live“ vor Ort erleben zu können.

Ein Staunen war an den Gesichtern der Schülerinnen und Schüler abzulesen, als wir vor einem ganz normalen Mehrfamilienhaus in Kiel standen: Es gab keinen Hinweis darauf, dass sich in diesen Räumen eine Synagoge befinden könnte. Selbst auf dem Klingelschild war nur das Wort „Gemeinde“ zu lesen. „Müssen Juden und Jüdinnen in Kiel denn so vorsichtig sein, dass man noch nicht einmal erkennen soll, dass sie hier ihren Gottesdienst feiern?“, diese Frage stand im Raum. Offensichtlich ja.

Auf unser Klingeln öffneten sich die Türen und wir wurden sehr herzlich von Herrn Pannbaker, dem Vorsteher der Gemeinde, in Empfang genommen. Die Jungs erhielten eine Kippa als Kopfbedeckung, denn in religiösen jüdischen Räumen ist das Tragen einer Kopfbedeckung für Jungen und Männer Pflicht. Dann durften wir uns umsehen. Ein langer Tisch prägte den einen Teil des großen Raums, den wir nun betraten. Auf der anderen Seite sah es schon „religiöser“ aus. Wir erkannten ein Lesepult, den Davidstern und samtene Vorhänge, hinter denen sich die kostbare Torarolle verbarg, und setzten uns in den Bereich des Raumes, in dem Gottesdienst gefeiert wird. Hier durften die Schülerinnen und Schüler ihre mitgebrachten Fragen zum jüdischen Glauben, zu jüdischen Traditionen und zum jüdischen Leben stellen. Herr Pannbaker hatte auf alles spannende Antworten! Wir haben erfahren, dass er in jedem Kieler Supermarkt koschere Lebensmittel erhalten kann und er den Rest im Internet bestellt, weil in der Gemeinde natürlich koscher gegessen wird, dass es zwei Geschirre für „milchig“ und „fleischig“ gibt, dass der Besuch der Klagemauer in Jerusalem ein besonderes Erlebnis ist und wie viele Juden und Jüdinnen es etwa in Kiel gibt. Auf die Frage, ob er auch schon einmal Antisemitismus erlebt habe, machte er deutlich, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland auf Angriffe gefasst sein müssen und er deshalb nicht immer öffentlich eine Kippa trage. Jüdischen Kindern rät er zu Selbstverteidigungskursen, um sich im Notfall wehren zu können. Eine erschreckende Erkenntnis für uns!

Schließlich holte Herr Pannbaker die Torarolle aus dem Toraschrein und rezitierte feierlich mithilfe des Yads, des Lesefingers, den hebräischen Text der 10 Gebote. Aus den fremd klingenden Worten konnten wir immerhin ein Wort identifizieren – Schabbat!

Ein multimedialer Überblick in Gottesdienstformen auf der ganzen Welt rundete unseren interessanten Ausflug in die jüdische Gemeinde ab.

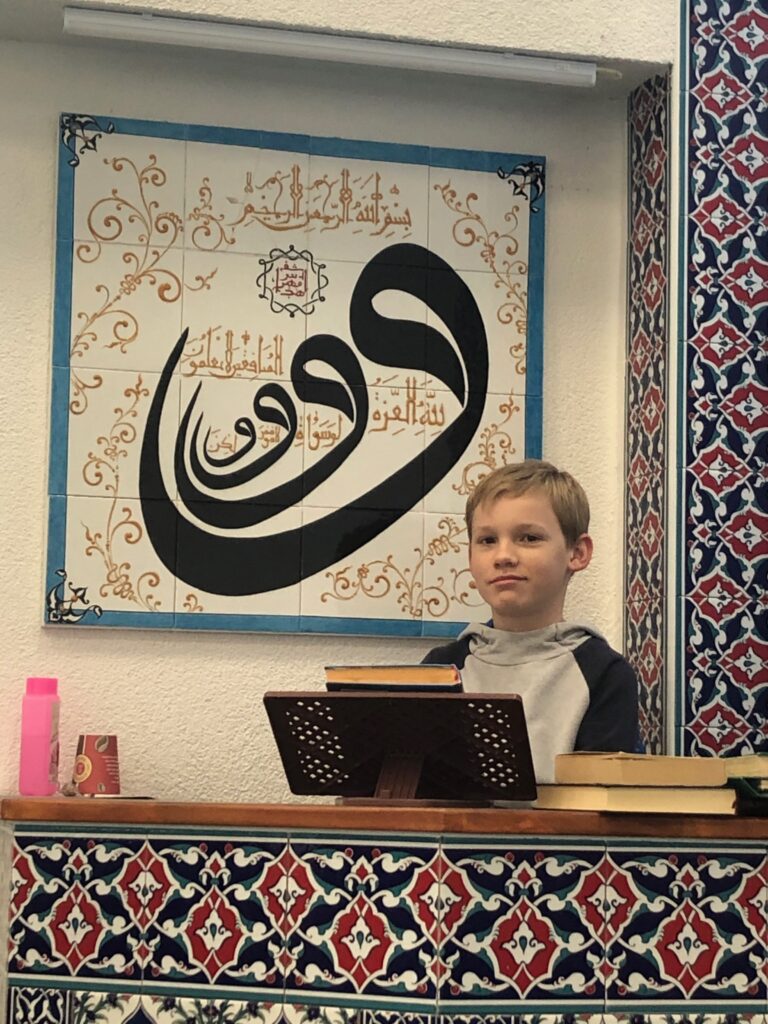

Besuch der Ulu Camii-Moschee in Kiel-Gaarden (Herbst 2019)

Schon zum zweiten Mal besuchen SuS des GymKro im Herbst 2019 die Ulu-Camii-Moschee in Kiel-Gaarden. Ein Minarett auf dem Gelände weist von weitem darauf hin, dass wir uns einer Moschee nähern.

Herzlich empfangen werden wir von Herrn Yalim, einem aktiven Gemeindemitglied. Er zeigt uns zunächst, wo wir unsere Schuhe ausziehen können und wie sich Muslime vor dem Gebet rituell in den Waschräumen reinigen. Anschließend öffnet er uns die Tür zum einladenden Gebetsraum. Ale dürfen sich in Ruhe umsehen. Kalligraphie und orientalische Muster schmücken Wände und Teppich. Eine digitale Tafel zeigt die Gebetszeiten an. Wir machen es uns auf dem weichen Teppich gemütlich und Herr Yalim antwortet zusammen mit dem türkischen Imam geduldig auf unsere Fragen. Dabei erhalten wir einen eindrücklichen Einblick in die islamische Glaubenswelt. Mit einem warmen Tee werden wir verabschiedet.

Alle haben sich sehr wohl gefühlt in dieser gastfreundlichen Atmosphäre. Besonders Teppich und Tee sind den meisten von uns in angenehmer Erinnerung geblieben. Danke!

Besuch des Buddhistischen Zentrums in Kiel

„Wie habt ihr euch entschlossen, Buddhist zu werden?“, „Welche Feste feiern die Buddhist*innen?“, „Gibt es auch eine Taufe im Buddhismus?“ – diese und viele andere Fragen konnten die Religionsschüler*innen der 9a Thomas und Thomas während ihrer Exkursion ins Buddhistische Zentrum stellen und erhielten ausführliche Antworten aus der buddhistischen Lebenspraxis der beiden Männer. Besonders bemerkenswert erschien den Jugendlichen, dass sie hier den Buddhismus in einer von der westlichen Kultur geprägten Form antrafen, also vieles als „ganz normal“ und in einen gewöhnlichen Alltag integrierbar vorgestellt wurde. So fremd fühlte sich die fernöstliche Religion danach gar nicht mehr an. Immer wieder betonten unsere Referenten, dass der Unterschied ihrer Lebensweise in der Haltung zum Leben und den Mitmenschen bestünde. Es gehe im Leben nicht um das, was ich bekommen kann, sondern um das, was ich geben kann. Diese Grundaussage forderte die Neuntklässlerinnen und Neuntklässler des GymKro zu vielen vertiefenden und auch kritischen Nachfragen heraus.

Unser Besuch endete mit einer kurzen Meditation, in der uns dann doch viele Elemente so fremdartig erschienen, dass der ein oder andere Lacher die Stille störte – zum Glück waren unsere Gastgeber verständnisvoll.

Noch auf der Busfahrt zurück zur Schule wurde lebhaft über das Gehörte diskutiert. Es war eine Bereicherung, von praktizierenden Buddhisten direkt einen Einblick in ihren Glauben, ihr Denken und Handeln zu erhalten.

Besuch des reli:labors an der CAU

Im Januar besuchten Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse das reli:labor der Kieler Forschungswerkstatt. Dabei handelt es sich um ein an der Kieler Universität angesiedeltes Lehr-Lern-Labor. In den Räumen der Theologischen Fakultät und angeleitet durch Studierende diskutieren die Schülerinnen und Schüler dort aktuelle Fragen theologischer Forschung und gehen dabei den großen Fragen des Lebens auf die Spur. So auch unsere Schülerinnen und Schüler, die sich dazu entschieden hatten, sich mit dem Thema „Vertrauen“ einen Tag lang genauer auseinanderzusetzen: Auf wen vertraue ich? Kann eine Gesellschaft ohne Vertrauen funktionieren? Was passiert, wenn Gottvertrauen enttäuscht wird?

An insgesamt drei Stationen wurde das Thema von unterschiedlichen Seiten aus betrachtet. In der Bibliolog-Station begaben sich die Schülerinnen und Schüler auf eine Reise in das biblische Buch Rut und stellten fest, dass auch dort bereits existenzielle Erfahrungen zu gegenseitigem Vertrauen verarbeitet wurden. In der Ethik-Station fragten sie nach dem Wert von Vertrauen als Fundament einer funktionierenden Gesellschaft. Und in der Theologisieren-Station diskutierten sie, ob und unter welchen Bedingungen man auf Gott vertrauen könne und welche Konsequenzen sich daraus für die eigene Lebensführung ergeben.

Ein gemeinsamer Mensabesuch diente dem weiteren Kennenlernen des universitären Lebens. Dabei hatten unsere Schülerinnen und Schüler auch Gelegenheit, sich mit den Studierenden über ihre Fragen zum Studium auszutauschen.

Der Exkursionstag kann mit den Schlagworten „Begegnen“, „Durchdenken“ und „Austauschen“ überschrieben werden. Passend dazu hebt auch eine Schülerin hervor, dass sie durch die „offenen Diskussionen neue Impulse“ erhalten habe und resümiert schließlich: „Ich würde gerne noch mal wiederkommen.“

Weitere Infos unter: www.forschungs-werkstatt.de

Vortrag zum Thema Nahtod des Kieler Professors Enno Edzard Popkes

Am 18. Februar herrschte großer Andrang in unserer Aula, denn der Kieler Professor für Geschichte und Archäologie des frühen Christentums und seiner Umwelt, Prof. Dr. Enno Edzard Popkes, war geladen, um vor rund 150 Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Klassen einen Vortrag zum Thema „Nahtoderfahrungen“ zu halten. Zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler selbst den Wunsch geäußert, mehr über dieses Phänomen zu erfahren.

Prof. Popkes ist Vorsitzender der Kieler Akademie für Thanatologie, die sich die interdisziplinäre Erforschung aller Phänomene, die mit den Themenfeldern „Sterben“ und „Tod“ in Beziehung stehen, zur Aufgabe gemacht hat.

Während seines Vortrages beschrieb Prof. Popkes zunächst das Phänomen der Nahtoderfahrungen aus interdisziplinärer Sicht und ging dabei auch auf Erfahrungsberichte Betroffener und mögliche Erklärungsversuche ein, bevor er in seinem eigenen perspektivischen Zugriff auf Platon und die Vorstellung der „Unsterblichkeit der Seele“ zu sprechen kam. Dabei argumentierte er, dass sich gerade in diesem Bereich der platonischen Philosophie Analogien zu jenen Phänomenen beobachten lassen, die heute mit dem Begriff „Nahtoderfahrungen“ bezeichnet werden.

Im Anschluss an den Vortrag gab es die Möglichkeit eines gemeinsamen Austausches – eine Gelegenheit, von der Schülerinnen und Schüler intensiv Gebrauch machten und dabei auch nicht vor kontroversen Fragen zurückschreckten, sodass eine äußerst lebendige und tiefgründige Diskussion entstand.